現在、多くの企業では社内からアイデアや事業創造人材を発掘しようと、アクセラレーションプログラムを運営しています。会社がイノベーションに前向きに取り組み、その仕組みを運営し、管理する「事務局」が非常に重要な役割となっています。「事務局」といっても広範囲にわたる業務で成果を挙げるには、どこから手をつけるべきなのか、まとめてみました。

1

(なるべく)全体像を見て、課題を整理する

新規事業が成功にするまでの道のりは、長いものなら10年というレベルで時間がかかります。長い道のりのなかで、「上手くいっている」「上手くいっていない」という判断は難しく、課題をとらえるのは非常に難易度が高いものです。そんなとき、全体の「地図」があれば課題をとらえやすくなります。

例えば、【募集】【選抜】【育成】【判断】【事業化】といった5つの段階を俯瞰して新規事業をとらえます。すると、案外アイデアの「数」の問題、「質」の問題といった問題だけでなく、選び方の問題がハイライトされるかもしれません。

とにかく、どこか1カ所でも詰まるポイントがあれば新規事業は生まれないので、少しずつ全体をレベルアップできるよう目配りを心掛けましょう。

2

アイデア発案者のジョブを理解する

新規事業のアイデアを生み出すのは「人」で、育てるのも「人」です。新規事業の発案をする人たちがどのような動機で発案し、推進するのかを理解しておくと、事務局としてやりやすくなるでしょう。例えば、発案者の内在的な動機としては、「自律性の高い仕事がしたい」「社会的意義の高い仕事がしたい」「会社に貢献したい」などが挙げられ、外在的なものとしては「評価されたい」「今の職場から変わりたい」などが挙げられます。既存事業の枠を超えて新規事業に取り組む人を増やし支援するには、特に内在的な動機を持つ人を応援しつつ、外在的な動機付けを増やすことで裾野を広げていくことが求められます。

3

ステークホルダーの期待を調整する

新規事業のアクセラレーションプログラムには、会社から複数の期待が寄せられていることが珍しくありません。「風土向上」「社内の風通し改善」といった抽象的な風土か文化によるものものから、「3年以内に売上10億円」「~業界に参入」「3億円の新規投資」といった具体的な成果を求めるもの、そして中間的な「スキル向上」「開発力向上」といった能力向上などが挙げられます。しかし多くの場合は、複数の狙いが混在しており、明文化されていないこともよくあります。そんなときは、【実成果】【能力】【カルチャー】の3つの優先順位を整理してみてはいかがでしょうか。そのうえで、定期的にステークホルダーとも調整を重ねながら、それぞれの成果やKPIについてイメージをすり合わせるといいでしょう。

4

定例ミーティングでリズムをつくる

新しくアクセラレーションプログラムを実行するとなると、既存事業と異なり、仕事のペースがつかみにくいものです。最低でも1週間に1回は、事務局内でKPI(【実成果】【能力】【カルチャー】)についての進捗を簡単に確認するとよいでしょう。育成中の個々のプロジェクトが気になるかもしれませんが、事務局としては複数のプロジェクトを横並びに見て、どうやったら「数を増やせるのか?」「成長を早められるのか?」「より大きく成長できるのか?」といった視点で社内の環境づくりを意識したいものです。育成中のプロジェクトとのミーティングはプロジェクトの足枷ともなり得るので、あまり増やし過ぎないよう注意が必要です。

5

客観的な視点や指標を入れ、課題設定を補強する

イノベーション活動や新規事業推進活動というのは、どこかフワフワして進捗がわかりにくいものです。ですが、イノベーターDNA診断やISO(イノベーションマネジメントシステム)など、客観的な分析手法もあり、活用することで経営層や会社のサポートを受け続けることが可能です。活動計画の軸を固め、継続的な活動へと育てるための補強ツールとして活用を検討してみてください。

6

(おまけ)『イノベーションのための超・直感力』を読む

新規事業の進め方について全体像から実践上の注意点まで書かれている『超・直感力』には、事務局向けのコーナーも特別に用意しています。スタートアップ業界で生まれた用語など、耳慣れない言葉についても一通り解説されているので、初めてアサインされた方にも基礎から読んでいただける内容となっています。

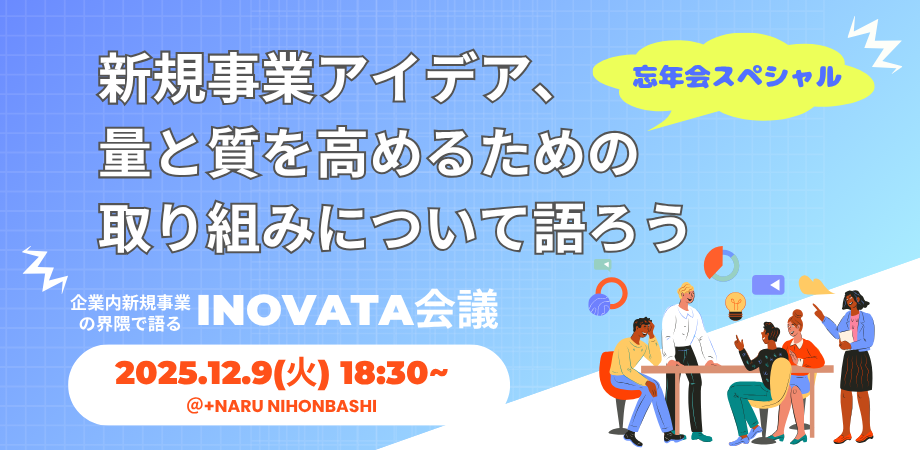

アイデアワークショップや社内公募で最初はたくさん出ていた新規事業のアイデアが年々減ってくる・・・

アイデアはたくさん出るけど、ありきたりなものばかりで有望なものはほとんどない・・・

そもそも量を追い求めるのか、質を上げる取り組みを先行すべきか・・・

これらは、新規事業開発をリードする皆さまから良く耳にする声です。

そこで、『アイデアの量と質を高めるための取り組みについて語ろう』をテーマに交流会イベントを開催します!

スペシャルコーナーには「株式会社スクリーンホールディングスの新規事業担当者」をお招きし、実際の取り組みや経験談を伺います!

≪詳細≫

○日時:12月9日(火)18:30~20:30 (受付:18:00)

○形式:現地開催

○会場:+NARU NIHONBASHI

○対象者:

【従業員規模が100名以上の企業を対象】

・社内新規事業の開発・立ち上げに携わるマネジメント・リーダークラスなど

・社内新規事業の推進リーダーや担当者、事務局の方

• 前回のイベントの様子はこちら!